A las personas maravillosas que he conocido durante todo este duro trayecto de mi vida, pues sin ellas seguramente hubiera muerto hace años: Auro, Liliana del Pilar,

José M. y Juan P., gracias por su ayuda y consejos.

A todas las madres que han perdido a sus hijos durante tantos años de conflicto en Colombia, en especial, a las madres de Soacha. Ha sido una bendición conocerlas.

A todos los soldados que día a día hacen lo correcto por convicción y amor a la patria. Los buenos somos más.

A mi madre y a mi esposa, gracias por estar siempre a mi lado. Lina, te amo.

A mi hija Nicol, espero que seas una gran mujer. Guylaine, gracias por escucharme.

—CARLOS EDUARDO MORA

[1]

De Caribdis a Escila

Unos meses antes de la masacre en el Alto del Pozo, donde diecisiete militares cayeron en un ataque de las farc entre Ocaña y Cúcuta, mientras me dirigía al batallón en una pequeña motocicleta, un automóvil me arroyó. Era en octubre de 2006, poco después del cambio de jefe de la Brigada Móvil 15.

La violencia del choque me hizo perder el conocimiento. Cuando recuperé la conciencia, mi pie derecho tocaba mi hombro. Esta curiosa postura sólo era posible debido a varias fracturas en el fémur. El auto se había marchado, pues sus ocupantes seguramente me habían creído muerto; no querían problemas. No sabía cómo iba a salir de esta situación.

En medio de mi desgracia, tuve un poco de suerte. Aunque conducía sin casco, como la mayoría de los motociclistas de la zona, debido al calor que prevalecía, no tuve traumatismo craneal. Como la fractura no estaba abierta, tenía menos riesgo de infección. Mediante una contorsión dolorosa —el movimiento más leve era una gran tortura—, logré agarrar mi teléfono y alertar al batallón para que alguien me ayudara.

Cuando el dolor estaba al límite de lo soportable y mientras estaba luchando contra un nuevo desmayo, la ambulancia llegó al sitio en el que yacía. Fui llevado al hospital Emiro Quintero Cañizares en Ocaña. En el sitio, el médico rápidamente notó que la lesión era demasiado grave para ser tratada en aquel centro hospitalario. Tenía que ser enviado a un establecimiento de mejor nivel en Bogotá, Cúcuta o Bucaramanga.

Decidieron evacuarme a Bucaramanga. Dada mi condición, esperaba un traslado en helicóptero. ¡Pero no! Me llevaron en la ambulancia del batallón, en un viaje de cuatro horas por delante. Me sentí incapaz de soportar este sufrimiento durante tanto tiempo, con las sacudidas del constante movimiento del vehículo. Pedí que me aliviaran el dolor con cualquier cosa, morfina o aquel producto que a veces se administra en zonas de combate para suavizar el final de los soldados moribundos. ¡Incluso creo que pedí que me amputaran la pierna!

La administración de un analgésico poderoso me sumergió en una espesa niebla. El resto es sólo una serie de destellos cortos intercalados con períodos de inconsciencia.

Cuando desperté, no sabía dónde estaba; me sumergí nuevamente en el limbo de un sueño artificial. Después de que finalmente recuperé la conciencia, me sorprendió no encontrarme en un hospital militar, sino en la clínica La Merced en Bucaramanga. Me operaron y ni siquiera me había dado cuenta.

Del accidente, visualizaba un Renault rojo, que llegaba rápido hacia mí. Luego un agujero negro y aquel maldito dolor indescriptible. Recordé las circunstancias; en ese momento, incluso hubiera podido dibujar un boceto. No obstante, el informe del accidente fue realizado en la Brigada Móvil durante mi hospitalización, sin mi participación. No escribí una sola línea, ni se escuchó mi versión de lo ocurrido. ¡En un abrir y cerrar de ojos, todo había terminado!

Días después de aquel oscuro evento, estaba de vuelta en Ocaña. Había perdido la movilidad de mi pierna derecha. Tal lesión tomó meses y meses en mejorar, antes de que pudiera por lo menos poner el pie en el suelo. Cojeaba, ayudado por muletas, pero eso no me impidió trabajar de nuevo en la Cioca, la Central de Inteligencia Táctica de Ocaña. Sin embargo, bajo otras condiciones. Muchos de los fundadores habían sido dispersados a diferentes unidades militares en Norte de Santander e incluso de toda Colombia. En mi estado, mi asignación no había cambiado y era impensable que me enviaran a otro lado. Entonces, debía trabajar con el nuevo equipo.

El coronel Herrera tuvo que lidiar con mi presencia. Es- taba cojeando por allí y por allá. A pesar de mi incapacidad, no dudaría en desplazarme a cualquier sitio que se me ordenara, incluso a áreas peligrosas.

Me llevó varios días comprender que seguramente esperaban que la guerrilla u otro grupo armado me atrapara. Habrían terminado convenientemente el trabajo. Era tan ágil como un yunque y me sentía tan vulnerable que más de una vez mentí, fingiendo haber estado en un lugar y otro, cuando en realidad no lo estaba. Quizá por eso el coronel Herrera le dijo luego a la Fiscalía que yo era un militar indisciplinado.

El cabo Rafael Antonio Urbano se unió a la Cioca a principios de 2007. Poco después de su llegada, su trabajo de Inteligencia llevó a la incautación de una caleta de armas. Tal resultado en tan poco tiempo era sorprendente. Los militares que nos desempeñamos en la Inteligencia sabemos el tiempo que lleva obtener un buen resultado.

Esta operación dejó como consecuencia un muerto en combate. Alan (el nombre ha sido cambiado) , que trabajaba en la morgue, estaba muy sorprendido por esta muerte. Según él, la víctima era un tipo de la zona, con antecedentes psiquiátricos. En absoluto era un delincuente. Me intrigó. Comprendí que debía tener cuidado con Urbano. No era confiable, y potencialmente resultaba peligroso. ¿Qué podíamos esperar de un tipo que apreciaba que lo apodaran Hitler? Sin mencionar las confirmaciones de mis informantes sobre sus estrechos nexos con paramilitares que delinquían en la zona.

Estuve pendiente de todo lo extraño que estaba sucediendo en mi unidad, y tomé la decisión de contactarme con el sargento Tombe, jefe de la sección de Contrainteligencia de la Brigada 30, en Cúcuta. Le dije que la situación estaba empeorando, que aún no tenía pruebas, pero que los altos mandos de Ocaña estaban trabajando de la mano con los paramilitares. También le conté sobre el cabo Urbano.

Varias fuentes corroboraban que el joven muerto durante la operación de la cual Urbano dio la información de Inteligencia era en realidad sólo un tipo conocido por problemas psiquiátricos que no tenía nada que ver con armas o tráfico de drogas, mucho menos con grupos delincuenciales. Fue la primera víctima que me llamó la atención. 2007 apenas empezaba, y estaba lejos de imaginar que las ejecuciones extrajudiciales del Ejército habían alcanzado su punto máximo en 2006.

Como un militar joven cegado por sus convicciones, no estaba de acuerdo con estas acciones que empañaron permanentemente el honor de una institución a la que adherí cuerpo y alma. En este punto de la historia, ni siquiera sabía qué era un falso positivo, un término del que nunca había oído hablar. En Colombia, designa a un civil asesinado por el Ejército al que se hace pasar por combatiente de un grupo guerrillero, un grupo paramilitar o cualquier otra organización armada en el contexto del conflicto interno. Nunca se me había pasado por la cabeza que estas cosas podrían existir.

El sargento Tombe me aconsejó que tuviera mucho cuidado, ya que el tema era muy delicado. Tenía que seguir abriendo ojos y oídos para comunicarle a él toda la información que obtuviera sobre lo que estaba sucediendo. No tenía sentido presentar a ningún civil como un delincuente muerto en combate con los militares. Tombe me escuchó sin tratar de convencerme de que estaba equivocado o que había entendido mal. Como si él diera por sentado que mi historia fuera probable.

Me preguntaba qué pasaría cuando todo esto saliera a la luz pública o llegara a conocimiento del alto mando militar... Pero para mi sorpresa, no hubo sanción ni reacción. La vida de la brigada siguió su curso. ¡La información traída por Urbano condujo a más y más muertos en combates y otros positivos! ¡Y los resultados de la Brigada Móvil 15 mejoraron notablemente!

Por orden del coronel Herrera, el mayor Velandia, jefe de la Cioca, me pidió que entregara a mis informantes al cabo Urbano. Me negué a hacerlo porque no confiaba en él.

Una noche timbró mi teléfono.

—Cabo, ¿cómo estás?

Recibía la llamada del coronel Rincón Amado, yo... un simple cabo. Dada la diferencia de rango, era más que improbable que el jefe de operaciones de la Brigada Móvil 15 me llamara a mi celular para darme una orden directa sin seguir la cadena de mando.

—Cabo, Urbano está manejando una información muy importante; necesito que lo llame y que coordinen juntos lo que sea necesario. ¿Listo?

La razón de su llamada era aún más inverosímil.

Estaba a punto de cenar con mi novia, el cabo Jaime (el nombre ha sido cambiado) — también era mi amigo— y su novia, alrededor de las 7:00 p. m., cuando, como militar disciplinado, contacté a Urbano, que esperaba mi llamada. De hecho, él me necesitaba «para verificar una información» y acordó reunirse conmigo en el distrito de Aguas Claras, a las afueras de Ocaña. Me sentí confundido. Sin embargo, tenía que cumplir la orden y reunirme con Urbano, por más extraña que pareciera la situación.

Al percibir mis dudas, Jaime se ofreció a acompañarme por seguridad. Rechacé la propuesta, pero le dije: «Si no estoy aquí mañana por la mañana, comuníquese con el mayor Velandia y dígale que me reuní con Urbano por orden del coronel Rincón. ¿Listo?».

Me fui bajo la noche. Cojeando, con mi muleta.

Urbano ya se encontraba en el punto de encuentro. Nos saludamos brevemente y él me invitó a subir al taxi que me esperaba. La noche era oscura, el lugar bastante aislado. En el vehículo, un desconocido estaba sentado en el lado izquierdo. Apenas tuve tiempo de sentarme, Urbano dio un paso hacia el lado derecho empujándome. Me encontré en la parte de atrás, rodeado de dos personas. En la parte delantera, se instaló un pasajero al lado del conductor. El taxi arrancó sin que tuviéramos tiempo de hablar una sola palabra.

Detrás de nosotros, una motocicleta se puso en marcha y nos siguió, y más detrás, un automóvil que reconocí sin difi- cultad: el Renault rojo que me había atropellado meses antes.

Un flujo de sudor se deslizó entre mis omóplatos. Me concentré para impedir que surgiera y pudiera notarse mi intensa turbación. En mi interior, estaba burbujeando, tratando de conectar mis neuronas para entender lo que estaba sucediendo.

Tan pronto habíamos viajado unos pocos kilómetros, Urbano se volvió hacia mí: «¿Vos conocés a Leo?». Claro que sabía quién era... el jefe paramilitar de la región. También actuaba bajo el alias de Manuel. Precisamente, estaba siguiendo su rastro en el marco de mis misiones desde hacía mucho tiempo.

—Te lo presento, —dijo con un toque de satisfacción perversa, señalando a mi vecino a la izquierda.

Leo, de siniestra reputación, líder de un grupo que cometía las peores atrocidades hacia quienes obstaculizaban sus proyectos o se oponían en su camino, era el individuo sentado a mi costado en ese preciso momento. Fue poco el tiempo que compartimos. Se dirigió hacia mí.

—Hermano, nos tiene bien jodidos.

El silencio mortal se había instalado en el interior del carro. Sólo se podían escuchar los ruidos externos. Me sentía petrificado.

—Sería fácil deshacerse de usted. Acá podría picarlo en pedacitos y desaparecerlo. ¿Sabe que trabajamos aquí con el permiso de sus papás?

En su forma de hablar, mis «papás» se refería a los coroneles. En otras palabras, a los comandantes de la Brigada Móvil.

—Deje de mariquear, ¿está claro?

Estaba sentado al lado de un tipo cuya mano no temblaba cuando ejecutaba a un enemigo. Todos le temían al extremo. Matarme le sería muy fácil. Si los paramilitares se habían desmovilizado oficialmente, los grupos que surgieron de ellos actuaron con los mismos métodos. Sólo había cambiado el nombre.

Aquí estaba el Clan de los Nevados. Había reunido mucha información sobre esta organización, por lo que habíamos podido golpearla tan fuerte en varias ocasiones y la razón por la que me había convertido en una piedra en sus zapatos, y en un objetivo militar después de los arrestos en los últimos meses de 2006 de varios de sus integrantes gracias a las arduas labores de inteligencia que había desarrollado junto con el cabo Jaime.

«Estamos trabajando aquí con el permiso de sus papás». Desde que había dicho estas palabras, todos mis sentidos se habían paralizado. No pude escuchar nada más que esta declaración firmando una sentencia inquebrantable. No sé si en ese momento alguien abrió la boca en el auto. Estaba completamente encerrado en mí mismo, ciego, sordo, mudo.

«Estamos trabajando aquí con el permiso de sus papás». No me preguntaba si me iban a matar o si todavía tenía una salida. Mi imaginación trabajaba a mil para suponer exactamente cómo iba a terminar, pues estaba seguro de que sería asesinado. ¿Un disparo en la cabeza sin sufrir? ¿Bajo tortura? ¿Mi madre tendría alguna forma de recuperar mi cuerpo? Quizá fue esta última pregunta la que me pareció la más terrible. ¿O desaparecería para siempre sin dejar rastro, aumentando la avalancha de personas desaparecidas que marcan la historia sangrienta de Colombia? ¿Iban a fingir que me dejaban escapar y dispararme a mis espaldas? En cualquier caso, no iba a ser muy complicado. Con mi cojera, ni siquiera podía esperar un momento de desatención para escapar.

Estaba perdido en estas conjeturas y ya no percibía nada de lo que sucedía a mi alrededor. Un joven indefenso de veintitrés años sentado al lado de su verdugo por un lado y un traidor vendido al enemigo, por el otro. No sé cuántos kilómetros habíamos recorrido. Se suspendió el tiempo.

Después de salir de Ocaña, llegamos cerca del aeropuerto. El lugar estaba desierto. La motocicleta y el auto que nos seguían se detuvieron al mismo tiempo. Me sacaron del taxi. En total, una docena de paramilitares estaban allí.

—Llame a sus informantes, dígales que vengan ya.

Rechacé la orden. No se irían vivos de aquí. Iba a morir, claro, ¿pero qué sentido tenía arrastrar a otras dos personas a mi caída?

Uno de mis informantes pertenecía a ellos, un paramilitar que quería desmovilizarse. Dejar esta organización era casi imposible sin un apoyo sólido. Alias Rambo regularmente me daba información veraz y pertinente sobre las actividades delincuenciales de este grupo en la provincia de Ocaña. Cuando llegara el momento, se lo acreditaría a él, en el proceso que deseaba llevar a cabo con los departamentos estatales pertinentes.

El otro contacto, Richard, estaba buscando compensación económica. En caso de incautaciones, de capturas, los informantes tenían sus recompensas. Ambos habían sido muy buenas fuentes. Convocarlos en este momento equivalía a firmar su muerte. Dadas las circunstancias de la alta traición a los paramilitares, su último aliento sólo llegaría después de una larga agonía.

—¡Llámelos! —gritó Urbano sacudiendo su arma en mi rostro, casi apuntando a la frente.

Seguí negándome, esperando recibir el primer disparo ante mi negativa constante. Tal vez en una pierna o en un brazo para que cambiara de opinión.

—Listo, malparido —dijo Leo—. Su madre se llama Esperanza. Su hermana, Paula. ¿Continúo?

No tuvieron que buscar muy lejos la información sobre mis seres queridos. ¡Solamente había que abrir los archivos de la brigada! Urbano u otros debieron haber estado felices de informarle...

—O llama a sus informantes o los matamos a todos. ¡Su madre, su hermana y los demás!

¿Quién puede resistirse a eso?

Marqué el número del primero de ellos.

Unos días atrás, teniendo un mal presentimiento, les había advertido. Sabiendo que mi vida no valía mucho para ellos, en un momento de lucidez y clarividencia, había imaginado que podría estar atrapado, y ellos conmigo.

—Muchachos, si un día me notan raro o si les pido que hagan algo extraño, tengan cuidado. Urbano los tiene en la mira e insiste en saber quiénes son realmente. Huele feo. ¿Entendido?

Hablábamos el mismo idioma y eran perfectamente conscientes del entorno en el que estaban involucrados. No eran unos ángeles a pesar de su corta edad. Amenazado con el arma de Urbano, los llamé. Inventé un pretexto, el de haber capturado a Leo.

—No estoy seguro de que sea él. ¿Pueden venir a reconocerlo antes de que nos lo llevemos en el helicóptero?

Organicé una reunión para ellos en un lugar alejado de la ciudad, sin seguridad, en plena noche. Cualquiera habría sido cauteloso. ¿Qué me respondieron? ¡Listo! ¡Llegamos! No lo podía creer.

Mientras los esperábamos, mi corazón latía a mil cuando vi un camión militar, un Chevrolet npr, en los que habitualmente se transportaban las tropas. ¡Me iban a salvar de esta! ¡Milagro! ¡Hubiera llorado de alegría!

El camión se acercó a nosotros, luego estacionó y el capitán Rivera salió. Tranquilamente, se acercó a Leo y le dio un afectuoso abrazo antes de saludar a Urbano. Al pasar junto a mí, apenas me miró y no me habló. ¿En qué dimensión me encontraba?

¿Por qué sentía que estaba tocando cada vez más fondo? Minutos más tarde, a lo lejos, en la oscuridad, apareció una pequeña luz. La silueta se hizo más y más precisa, y pronto fue acompañada por un ruido de motor. Mis dos informantes estaban a punto de llegar. Y la matanza comenzaría.

Apenas estacionaron, los paramilitares los rodearon y, como habían hecho conmigo, les apuntaron con una pistola. La trampa se iba a cerrar sobre ellos. El pasajero de la motoci- cleta fue conducido al camión lleno de tropas del Ejército, que partió de inmediato. Para él, todo iba a terminar de pronto. Se agregaría a los tantos otros falsos positivos. Una vez muerto, su asesinato sería disfrazado como muerto en combate con el Ejército. Podríamos blandirlo como un nuevo resultado en un futuro informe, en estadísticas sobre la lucha contra las guerrillas o el tráfico de drogas.

Por mi parte, siempre tenía la pistola apuntándome a la frente. Este sádico de Urbano, que merecía su apodo, me puso una pistola en las manos mientras me ordenaba matar a Richard, el motociclista, el informante que quedaba con nosotros.

Tomé el arma, la cargué y caminé hacia la motocicleta. Una vez cerca, le grité a Richard:

«¡Arranque la moto o disparo!».

Se escapó en un abrir y cerrar de ojos. Urbano volvió a mí, me arrebató el arma de las manos y disparó. Los paramilitares siguieron su ejemplo. Querían encender al tipo a punta de plomo.

El lugar era montañoso, con una especie de pequeños acantilados. El tipo estaba tan asustado que se arrojó al vacío bajo el fuego.

Urbano estaba furioso.

«¡Hijueputa! ¡Voy a matarlo!».

En un último instinto de supervivencia que funcionó a toda velocidad en esta crítica emergencia, respondí:

«Dejé instrucciones para que se supiera que estuve con usted esta noche, por orden de Rincón».

Esta aclaración produjo el efecto buscado. Urbano se congeló.

Los hombres de Leo habían ido en busca de Richard. Pero este había escapado del todo. Aparte de la motocicleta que encontraron accidentada, se pusieron blancos. A pesar de su corta edad, el joven tenía una sólida experiencia en el campo de los juegos retorcidos.

Frente a mí, Urbano llamó al coronel Rincón Amado con un teléfono celular. El oficial, furioso, no entendió cómo uno de los informantes pudo haber escapado debajo de sus narices.

—¡Busque a ese hijo de puta y encuéntrelo!

—Con Mora, ¿qué hacemos?

—¡Espere! Primero debo llamar a la tropa con el otro informante para que no lleven a cabo el operativo.

Richard no se encontraba por ningún lado. Su desaparición y especialmente la duda arrojada en las mentes de Urbano y Rincón con mi último reflejo cambiaron su plan. No fueron hasta el final. Al dejar un testigo sobre este encuentro, cuando había mencionado mi advertencia a Jaime, sin nombrarlo, nos había salvado a los tres. ¿Por cuánto tiempo? Imposible decirlo. Pero la situación cambió inesperadamente a nuestro favor.

El coronel Rincón Amado todavía estaba hablando en el celular con Urbano.

—Mora, lo espero al batallón a primera hora. ¿Entendido?

Estaba a punto de amanecer. Llegué exhausto a Ocaña, plaza del 29 de Mayo, en el centro. Uno de estos parques que encontramos en todas las ciudades de Colombia, con la iglesia, vendedores ambulantes de café, aguapanela, dulces, arepas, niños gritando, jugadores de ajedrez y dominó, ancianos sentados a la sombra de ceibas centenarias...

Me detuve en un banco después de esa noche loca en que casi abracé a la muerte. Derrumbado, con la cabeza entre las manos, lloré, lloré, como si nunca fuera a parar. Estaba vivo, las emociones me sacudían. Me parecía increíble, pero no me sentí aliviado. Estaba atrapado como una mosca en una tela de araña.

¿Quieres seguir leyendo? Consigue el libro aquí

***

©2020, Carlos Eduardo Mora, Guylaine Roujol Pérez ©2020, Icono Editorial SAS

Carrera 28A # 73-29

Teléfono: (57-1) 457 4089

Bogotá, D.C., Colombia www.iconoeditorial.com

Dirección

Gustavo Mauricio García Arenas Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Corrección

Ludwing Cepeda Aparicio

Diagramación

Nohora Morales Alonso

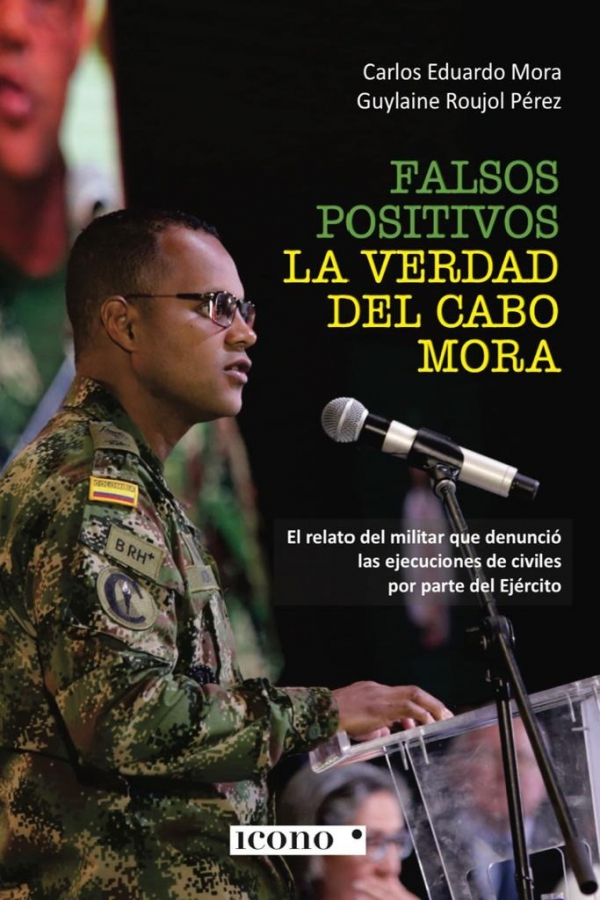

Fotografía de cubierta del cabo Mora

©Camila Acosta Alzate, Comisión de la Verdad

ISBN 978-958-5472-44-0

Impreso en Colombia

Printed in Colombia

Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, mediante cualquier sistema, sin previa autorización escrita de la editorial.